- 記事

- 画像

「田川の産業遺産にふれる」ツアー_1

カテゴリ:その他 更新日:2015.10.24

今日の集合場所は、香春町役場。

午前中のガイドをしていただくのは、郷土史会の会長さん。

スタートは香春町の史跡散策。

"鍋屋騒動”

脱藩した薩摩藩士の一行を、「浮浪の徒」として、

香春藩庁は召獲隊を組織し、

一行が宿泊中の旅館「鍋屋」を襲い、

12名を惨殺したという史実を伺う。

惨殺された首級罪人として、この西念寺の塀の上にさらされたという。

旅館「鍋屋」の跡地。

今は更地になっている。

地元蓮華寺の日要上人が、

殺された元薩摩藩士を哀れんで、

首級をもらい受け、この岩の下に埋葬し、弔った。

"浮浪の罪”というものがあった時代なのか、

よそ者を排除するための口実とされたのか、

当時、朝廷・幕府の転覆を図ろうとする輩が徒党を組み、密かに同志を集めて不穏な動きをすることを警戒してのことであろうが、

住民の、他所者に対する警戒感が伴って、過激な結果を生んだのか、弱体化した当時の小笠原藩がピリピリと神経を尖らせていたのか、

いずれにせよ、この土地に限らずどこにでも起きたであろうこの手のことを、

人間の営みの影の部分として、

史実とともに、心に刻むことが大切だ。

藩庁跡。

煉瓦塀の家が多い。

地元の人に尋ねると、特に意味はなく、

たまたまではないかとのことだったが、

やはり半島や大陸からの文化の名残りのように思えて親しみ深い。

このお宅は、

全盛期のセメント会社の社員寮だった家だそうで、

今は個人の方が住まわれている。

立派である。

鏡山神社。

神話時代はお腹に子供(のちの応神天皇)を妊娠したまま筑紫から玄界灘を渡り朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻めたといわれる神功皇后ゆかりの神社。

古代、田河道と呼ばれる大和朝廷が整備した官道があった。

ここは大宰府から豊前国府への街道の要所であったという。

奈良時代の街道筋がどのようなものであったかは想像もできないが、

飛鳥時代の皇族である河内王がここに埋葬された時に、その妻とされる手持女王の詠んだ挽歌が万葉集にあり、歌碑が建っている。

近くには宮内庁によって河内王陵とされる古墳があるが、考古学的には年代が合わないそうである。

いずれにせよ、太古の時代を感じることのできる貴重な場所であることは間違いない。

道の駅香春

ここにある万葉公園にはたくさんのフジバカマという花が植えられていて、この季節にはアサギマダラという蝶が飛来する。

このアサギマダラは南は鬼界ヶ島から北は山梨県あたりまで2000キロ余りを移動する珍しい種類そうで、

フジバカマの蜜だけしか吸わないという。

ここでは地元の愛好家によって、たくさんのフジバカマが植えられていて、

アサギマダラの貴重な飛来地となっている。

今日はまだ見かけていないとのことであったが、

一行が着いた途端に、ヒラヒラと5〜6頭(蝶は一頭二頭と数える)が舞う姿が見られ、

写真に撮ることができた。

舞う姿は、まるで歌舞伎の舞台で差金を使って動かされる蝶のように、優雅にして華麗である。

神宮院

伝教大師最澄が814年に建立したとされる寺。

香春岳一の岳の中腹であり、採掘場のすぐ下にある。

軒先に小笠原氏の家紋である三階菱が見える。

最澄の座禅石

樹齢800年の大銀杏。

「列車運転体験と鉄道遺産をめぐる旅」ツアー_2

カテゴリ:その他 更新日:2015.10.22

「赤村」

源じいの森駅

貴重な昔の車輌

石坂トンネル。

九州最古の鉄道トンネル、1895年。

源じいの森駅ホーム

これに乗って田川伊田駅へ

田川伊田駅、

石炭記念公園の二本煙突と、

伊田竪坑櫓が見える。

金田神崎山笠競演会

カテゴリ:その他 更新日:2015.10.22

壮麗な山笠は、満艦飾の電飾。

博多の山笠と違い、

賑賑とお囃子が祭りの雰囲気を盛り上げる。

ここで特筆すべきは、

会場に、中学生、高校生男子女子が多いこと。

ここだけ見れば、少子化なんてまるでウソ。

3-4人のグループで充分に異性を意識して、

テンションを上げている。

初秋の淡い気持ちを祭りの喧騒に馴染ませて、

忘れられないひとときを過ごす横で、

これまた別のハイテンショングループが、

ぐるぐると山を回す。

掛け声は澄んだ空気の中に溶け込んで、

なんと素敵な祭りのひととき。

祭りフードも美味しい。

ロマンスが丘から古墳へ_1

カテゴリ:その他 更新日:2015.10.21

ロマンスが丘への道の案内は無いが、明らかにこれであろう道が登っている。

急に下ってまた登り。

これも台風の影響か

頂上は爽快です。

頂上からのパノラマ

ロマンスが丘から古墳へ_2

カテゴリ:その他 更新日:2015.10.21

ここは目立つところにわかりやすい看板があり、道も整備されている。

まるで時間旅行をしているように時が止まっている場所。

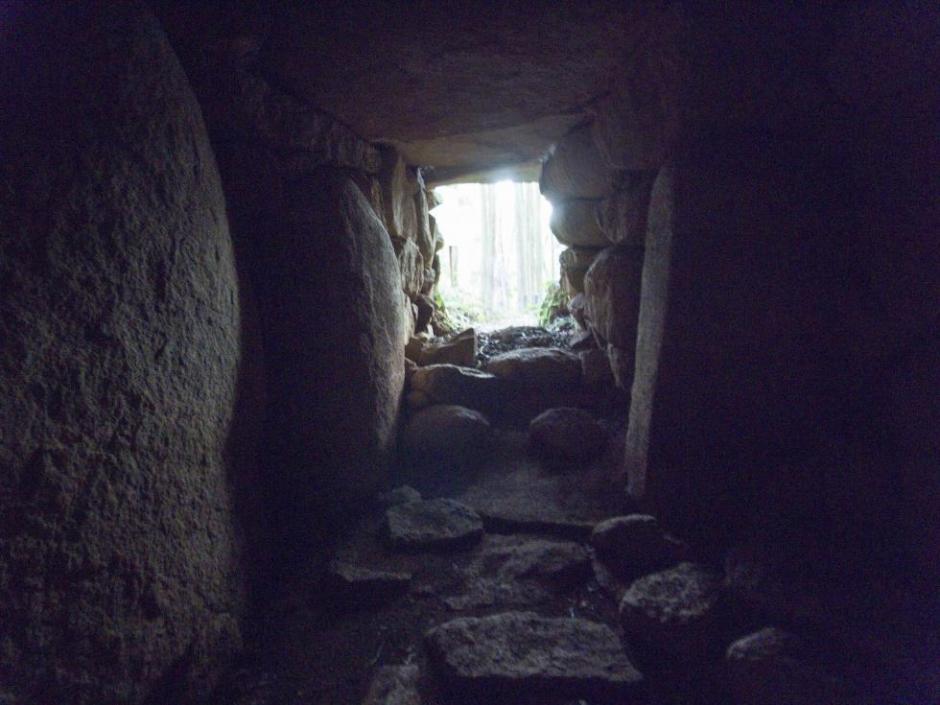

石室。

タイムカプセルの中から見た外の世界。

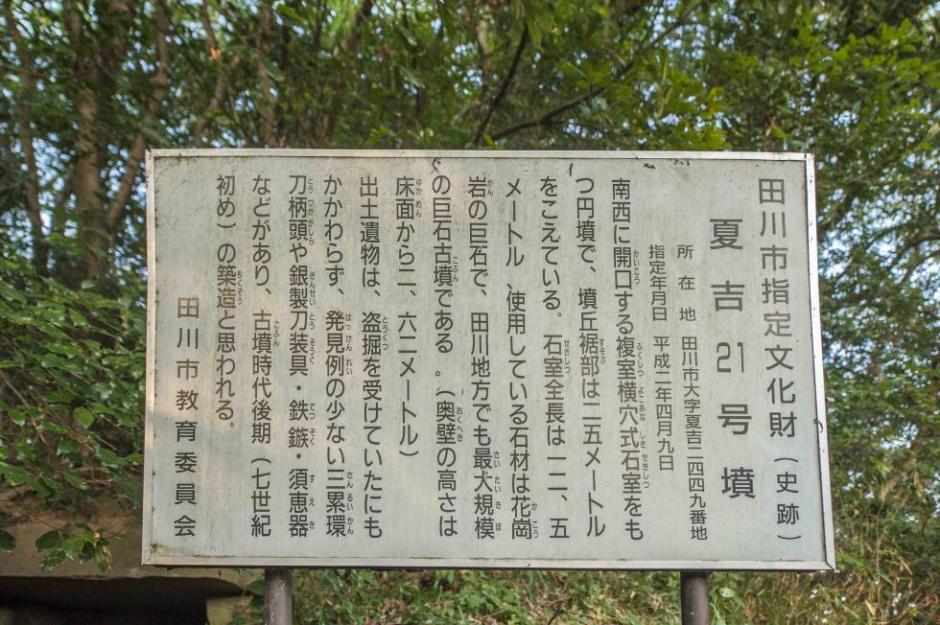

こちらは21号。

これまたひっそりと時代をやり過ごしてきた感がある。

重厚な造り、7世紀の初頭というが、巨石を組む技術があったということ。

石室の内部