Jターン

- Profile

- 安西 司さん(47歳)

- Data

- 父親の他界をきっかけに筑後市へJターン。

地元の土を使った「船小屋鉱泉焼」を開発し、

地元の活性化にも尽力している。 - Work

- 陶芸家、九州芸文館職員

Q. 移住のきっかけを教えてください。

元々、転勤族のサラリーマンでしたが、26歳の時に父を亡くしました。私は長男なので、母の面倒を見る責任があります。独り残された母のことをずっと心配していたのですが、5~6年悩んだあげく、母の住まいの近くの筑後市に引っ越して来ました。たまたま、父が生まれ育った生家があったので、そこに住むことにしました。

Q. 筑後市の印象は?

作物が豊富でかなりおいしいですね。気候も穏やかで、雨も雪も適度に降ります。10年暮らして振り返ってみて、寛容な方が多いなという印象です。

また、インフラの整備も景気に関係なくうまくいっている町だと思うので、不満や心配もほとんど感じません。

Q. 移住する前にやっておいて良かったことは?

事前のリサーチはあまりできなかったんですが、なんとか住まいはありましたので、前情報なしで暮らし始めることができました。結果的にはスムーズにいきましたが、今思うと、引っ越して来たばかりで1人も知人がいなくて、尋ねる手段もなかったので、いろいろ右往左往していました。

今、陶芸家をしていますが、陶芸工房の土地探しの時に車で回ったり、不動産屋さんを訪ねてみたり、もちろんネットで調べたりもしたんですが、あくまで、はっきり売りたいとか譲りたいとかいう意志のある人の情報しか表には出ていません。「タイミングがあったら売ってもいいけど、今すぐ売らなくてもいいな」と思っているような人の情報は、これから移り住もうとしている人間には絶対に知り得ない情報です。そういう人とつながるために市役所とかに尋ねていれば、必要な情報をもっと早くキャッチできたのかなとも思います。

Q. 移住して一番の変化は?

筑後市は住みやすい所で、人も穏やかだったので、自分の心も穏やかになりました。移住前は秒刻みのような生活をしていて残業も多かったので、トレンディドラマとか見られる時間には、まず帰れませんでした。そういった意味では、ストレスが無くなっていくようで、自分自身が少し温和になったような気がします。

Q. 移住して楽しいことは?

日々、新しい方と出会いがあること。それから、まだ自然が保たれている地域だと思いますので、たとえば、仕事の合間の夕暮れ時に散歩して、夕日を独占したような気分になれることです。

マイペースで、これまでの延長線上で、みなさんに私の作品を知っていただき、いろんな地域に関わって、地域の活性化に関わったりしながら、器を作り続けられるような、そういう生活が理想ですね。

Q. 以前はどのような仕事をされていましたか?

メーカーの営業として、顧客回りやイベント企画などをやっていました。皆さん同じような環境だと思うんですけど、組織としての目標がありますので、それを達成しなければならないというプレシャーやストレスがものすごくありました。ですから休暇の時は普段の生活を忘れて、アウトドアを楽しんでいました。

Q. 陶芸家になった理由をお聞かせください。

妻が先に趣味で陶芸を習っていて、「そういう選択肢もあるのか」と妻に感化されて、私も陶芸を始めました。でも食べていくっていうのは趣味の延長では無理なので、年は取ってからですけど、有田にある学校まで毎日片道70キロ通いました。今思うと、その経験は、心構えとか、覚悟とか、自営業を始める準備として良い経験だったかなと思います。

Q. 陶芸家を始めてから苦労したことは?

収入が安定するまでは、苦労と言えば苦労の連続でしたね。ただ一方で、地域の皆さんに私の存在を知っていただいたのはありがたいことです。「よそから来たあの人、誰?」と言われていたのが、名前で呼んでいただけるようになり、私の職業が陶芸家だと知っていだいて、最終的には「この方は陶芸家をされているんですよ」といろんな方に紹介していただけるようになりました。そのおかげで人脈も広くなって、だんだん収入につながっていきました。

だから、苦しいだけではなく、ちょっとずつ明かりが見えてくるような生活だったので楽しかったです。そしてもちろん、今も楽しいです。その延長線上にいますので。

Q. その苦労をどうやって乗り切りましたか?

どちらかというと僕は責任感が強い方だと思うので、これまでは「やらなきゃいけない!」という想いでいろいろやっていましたが、移住してからは、むしろポジティブに「なんとかなるんじゃないかな」「やれる!」と思うようにしました。そう思えば思うほど物事が良い方向に進んで行ったので、やっぱり、知らない地に住むっていうのは不安もあるかもしれないけども、前向きに前向きに考えた方がいいんじゃないかと思います。そして、その気持ちが表に出てくると、周りの人もだんだん近づいて来てくれるのかなと、今は思っています。

真剣な表情から、安西さんの前向きで真摯な姿勢が伺える。

この指先から磁器の美しいラインが生まれる。

左:船小屋鉱泉焼(磁器) そば猪口(大)

右:船小屋鉱泉焼(磁器) 夫婦湯呑

Q. この地で仕事を続けられて良かったと感じたことは?

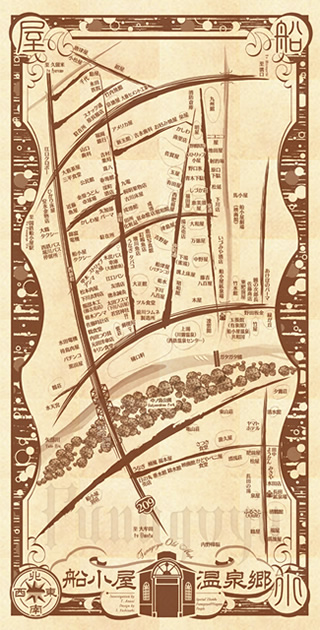

しゃにむに作れば作るほど物が売れる時代でもない中で、地元の焼き物(船小屋鉱泉焼(※1))を開発して私の存在を知っていただこうと頑張ってきました。そのおかげで先日、移り住んだこの筑後市がちょうど市政60周年ということで、その記念品を作らせていただくことになりました。「ここに住んだ証がひとつ出来たな。ありがたいな」とうれしく思っています。

(※1) 磁器の外側は、酸化した鉱泉の沈殿物をかけるため、オレンジ色がかった褐色になる。また、内側は真っ白ではなく、少し青みを帯びた白になるように焼き上げている。筑後地方の特産品である八女茶を注いだときに、真っ白だとお茶の色が少し黄色みがかって見えてしまうが、青みを少し加えることで、より、八女茶の清涼感が際立つ。

Q. 船小屋鉱泉焼が出来たきっかけを教えてください。

『船小屋鉱泉焼』が出来たきっかけは、「過去に挑戦して1回だけ作った人がいるよ」という情報を観光課の方からうかがい、「それはもったいない!これは誰かが続けるべきでしょ!」と思いました。たまたま、僕は磁器を学んでいたので、磁器に鉱泉(※2)をかけてみたらとてもいい色が出たんですね。でも、その観光課の情報が無かったら、この結果につながっていなかったと思います。

それから『船小屋鉱泉焼』は船小屋の特産品にしていただいているんですけど、特産品を作ったことでいろんな「筑後市の未来に向けてのプロジェクト」の委員になってほしいとオファーをいただきました。その委員になることで、また別の課の方と知り合えました。どこで何がつながるか分かりませんので、質問・疑問はすべて、積極的に尋ねていったほうがいいんじゃないかなと思います。

(※2) 地中から湧出する水で、固形物質やガス状物質などを一定以上含むか、湧出時の水温が一定以上のもの。船小屋の鉱泉は鉄を含む炭酸泉で空気に触れると酸化して褐色の沈殿物を生じる。船小屋鉱泉焼はその沈殿物を使って焼き上げている。(1)(2)

撮影:鹿田写真館

撮影:鹿田写真館

Q. 今後の展開を教えてください

これまでどおり、“よそ者”目線で地域の活性化に役立ちたいと思っています。その上で、この陶芸という仕事を続けていけるようなバランスで暮らせていけたらなと思います。せっかく移住して来たのに、また移住しないといけないような状況になるのだけは嫌だなと思っていました。だから、絶対、筑後市に定住するという覚悟でやってきました。その不安が取り除けた今は、充実した毎日を送っています。

Q. これから福岡に移住を考えている人にアドバイスを。

リサーチしてもわからないことが出てくるので、現地に足を運ぶことも必要ですけど、そこに関わられている公共の方ですとか、スペシャリストの方に早めに相談したほうがより良い前情報が得られると思います。また、現地での生活が始まってからもサポートしてもらえるので、そこら辺を利用されるのが一番いいのかなと思います。

※当インタビューは、2014年11月17日に行われたものです。

参考文献

(1) NTT Resonant Inc, "こうせん【鉱泉】の意味 - 国語辞書 - goo辞書", goo辞書, 更新日不明,

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/73818/m0u/, (参照2015/3/10)

(2) ホテルエルモント, "『船小屋鉱泉焼 遊陶里工房』~ 2011.10月~", 筑後市羽犬塚駅前の都市型ビジネスホテル/ホテルエルモント, 2011/9/28

http://www.elmont.co.jp/news/1110.htm, (参照2015/3/10)